凌晨5点,天还未亮,和劲松便趁着满天的星光月色,一路向北,往雪山赶去。

抵达蓝月谷警务室时,四面的山还被浓浓的夜色包裹着。蜿蜒的盘山路上,载满游客的大巴车安静地穿梭而过,无数车灯不停交错间,和劲松与同事们开始新一天的执勤准备工作,交接值班记录、整理装备、确认监控系统……天色渐亮,第一批观赏日照金山的游客从雪山顶下来,四周一下热闹了起来。有的游客像出笼的小鸟,刚下景区大巴车就跑去水边拍照打卡、在栈道间追着树影跑,和劲松也整理着装,走进熙熙攘攘的人群。

时而缓步在栈道巡护,时而匆匆奔向求助的游客,偶尔,他也会停下来认真看一看这片自己守护二十年的山山水水,他的脸因为高原上强烈的紫外线而晒得黑红,眼睛亮晶晶地看着远处的山。眼前,是开得正艳的樱花簇拥着洁白雪山,身后,是游客的笑声、相机的咔嚓声交织着风吹过松林的窸窣声,这种时候,和劲松心里总会升起一个念头:这一整座大山,就是年复一年执着守候的意义所在。

如和劲松这般,用几十载的漫长岁月,兢兢业业劳动着、坚守着的丽江政法人,还有很多。

这次,我们选择讲述其中5位政法人的故事——他们中,有的是扎根在群众身边的乡村振兴基层社会治理工作队员,有的是面对涉黑涉恶犯罪分子迎难而上的刑事检察官,有的是心系民生“小案”的法官,有的是用自己的一生将“法”的声音带去小凉山角角落落里的普法者……无论看得见的地方,还是看不见的地方,他们都以不同的姿态、共同的纯粹坚守着,这一道道坚定的身影和一颗颗笃定的本心,便是我们想要记住和记录的真实。

(玉龙县公安局玉龙山派出所民警 和劲松)

白霜染头的和劲松,时常会梦到年轻时的自己:穿着一身军绿色的“八九式”警服,背着一块白底黑字的木牌子,穿过奉科、鸣音,下车后,再徒步走上3个多小时的山路来到宝山乡。在乡兽医站旁的两个小房间前,他用几颗钉子,将那块一路背来的木牌子挂在房前,旁边还挂着一盏汽灯。天黑了,他打开汽灯,一缕暖黄色的光将木牌上的字照得清晰无比,上面写着“丽江县公安局宝山派出所”……

和劲松梦里的画面,发生在1994年,那是他成为警察的第二年。

1993年,刚刚满24岁的和劲松怀揣着一份“人民警察,惩凶扶弱”的朴素理想,进入公安队伍,成为(原)丽江县公安局拉市派出所的一名基层民警。因工作突出,一年后,他被派往宝山乡建所。当时宝山乡没有通公路也没有通电,和劲松带着两名老民警徒步走到那里,将宝山派出所建了起来,他成为那里的第一任所长。

八年后,和劲松被调回(原)丽江县公安局刑警队。2004年,他又被调往玉龙山派出所,成为一名旅游景区民警,在这里,他一待就是二十年。

景区派出所的工作与别处不同,更多的是服务游客、调解纠纷、紧急救援类的工作,但经历了偏远山区建所、刑警队磨炼的和劲松,很快将这份工作干得有声有色。“我们晚上值班听到电话响,只有一种情况,那便是紧急救援。

有些游客因流连雪山美景,私自徒步进入云杉坪、牦牛坪腹地原始森林迷途被困险境。接到求助的我们需要迅速联动景区安巡队、索道公司工作人员进山搜救,有时候晚上7点多从所里出发,经过八九个小时的深夜高海拔救援,凌晨四五点才将被困人员成功营救下山,山里没信号,一路只能打着手电筒靠吼……”玉龙雪山景区年均接待游客600多万人次,“游客不下山、警务不打烊”的高原旅游警务理念早已深入和劲松的心里。

采访结束,我们准备驱车下山,和劲松拿着对讲机从车前急匆匆跑过:“游客求助,手机掉进湖水里了,我要赶紧过去给他捞出来”,说着他摆摆手向着热闹的远处跑去。他朝着前方匆忙奔走的背影,与那个经常在他梦里出现的年轻模样,不断在我们眼前重叠,即使过去三十年,和劲松一直没变,那颗人民警察的本心也没变。

(古城区人民检察院四级高级检察官 马桂莲)

马桂莲很喜欢《我的答案》这首歌,歌中有这样几句词,“你问我善恶有报是否亘古不变,身为刃划破黑暗银月高悬,罪与罚落笔分明是非决断,终会有河清海晏盛世长安”。歌词里,诉说的是新时代刑事检察官的模样,而这,也是马桂莲用二十六载检察岁月坚守的本心。

“我觉得这几句词非常有力量,字里行间也饱含我们刑检人的深情。好像1998年我进入检察院还是昨天的事情,转眼已是第二十六个年头了。即使岁月更迭中,‘检察’二字不断镌刻进我的生命,我也甘愿为之奉献我的一生。”后来,马桂莲把这首歌拷进了电脑里,每天下班前,总会轻声播放一遍,作为一天工作的收尾,也作为对自己的一个重要激励。

每年人均办案量达到100余件,个别检察官办案量达到近150件……这就是马桂莲所在的古城区人民检察院刑事检察部,15名娘子军扛起了这一串串看似简单的数字。

1988年,马桂莲进入(原)丽江县人民法院工作;1998年,因工作调动到(原)丽江县人民检察院,三十六年的政法人,二十六年的检察人。

作为刑事检察官的二十六年里,她办理过多起涉黑涉恶案件,“最夸张的时候,开完庭都需要公安护送我们回家。”但是这个只要站在公诉席,就敢与穷凶极恶的犯罪分子较真碰硬的铁娘子,内心也有柔情的时刻。几年前,马桂莲在办理一起案件时,发现涉案人是一名高三学生,多番调查后发现他的学习成绩十分优异,且涉案程度较轻,属犯罪未遂,于是马桂莲根据宽严相济的刑事政策为他提起了缓刑建议,最终法院采纳。

“法院判决缓刑之后,我就跟他说以后不管你遭受多大的压力,都不要再去尝试做违法犯罪的事情,明年一定要带着大学录取通知书来找我。第二年,他真的带着理想大学的通知书跑来检察院给我看了,当时的心情,就是觉得我们尽力挽救了一个人吧。”在她看来,刑事检察官要敢冲锋,但也要有一颗坦荡的善良之心。

如今,马桂莲已经到了退休的年纪,两鬓也已斑白,但她选择了延迟退休。“还是希望自己再多办几起案件,哪怕年纪大了穿不动皮鞋了,但是换上这双老年运动鞋,我还是能走到法庭,也能走到调查取证的最前线!”说着,马桂莲又踩着运动鞋,抱着厚厚的卷宗往会议室走去,笔挺的身姿丝毫不像一位五十多岁、生过一场重病的人。

(玉龙县人民法院副院长 付卫萍)

每一位民事法官,都能积攒起很多形形色色的民生故事,付卫萍便是如此。

1997年,懵懵懂懂填报了法律专业的付卫萍正式告别象牙塔,来到(原)丽江县人民法院成为基层法庭的一名书记员,先后在白汉场法庭、大研法庭工作。当时基层法庭因为交通不方便,去偏远的村子里办案,需要徒步走上几个小时,因为来回时间原因,偶尔,也需要借住在村民家中。

“有一次,我和同事大早上天蒙蒙亮就出发,到了提前与当事人约定碰面的地方,但是她没来,我们两个就坐在路口的大石头上,一直等到下午太阳快落山他才赶来。因为那时候没有电话,不知道他到底会不会来,想着万一他来了找不到我们,这起案件又要拖延很久了。等做完开庭笔录、处理完案件程序性工作回到单位,已经是半夜十二点多了。”这样的事情,在基层的那些年里付卫萍经历过很多,“你说这份工作苦不苦呢?当然苦,有时候开庭就是坐在田埂上、大路边,但是作为民庭法官,给群众解决一些他们真正急难愁盼的问题,那种内心的成就感是无法言喻的。”

一年办理300多起,面对无数当事人,付卫萍经手办理的各类民事案件,无论案情复杂还是简单,她都严谨、理性地进行论证,严把案件事实关、法律关、程序关。“可能在我们眼里是一起很小的案子,但是在当事人心中却是一个‘大案要案’,所以一定要换位思考”,面对民事案件中群众举证能力不强的实际情况,她耐心引导当事人举证与法院查证相结合,最大限度查清事实,化解矛盾。

“越是民生‘小案’,越要心细如发。民事审判工作不是简单地审结个案,更要在家长里短、错综复杂的纠纷中查明真相、化解矛盾、传递善念,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。”这是民庭法官付卫萍二十七年来一直不变的本心。

(乡村振兴基层社会治理工作队员 段鸿钧)

五月,是段鸿钧作为乡村振兴基层社会治理工作队员,被派驻在永胜县期纳镇综治中心整整一年的日子,甚少发布动态的他,在朋友圈分享了一条自己多年前刊登在人民公安报上的文章链接。于是,我们决定采访他,听一听他扎根在群众身边的这一年的故事,也听一听他作为政法故事记录者的这二十九年的故事。

段鸿钧,是丽江市公安局警务督察支队的副支队长,曾先后任市公安局宣传科科长、旅游警察支队副支队长。参加公安工作的29年间,他从事了18年的宣传工作,成功推树了二级英模杨丽胜、王斌、刘光学,革命烈士汪少勇,全国优秀人民警察和学忠及一等功臣王志坚等丽江公安系统一大批英雄模范。在他的笔下,在他的镜头里,许多默默奋战在平安丽江战线上的坚守者被看见,许多值得被称颂的“英雄名字”被听见。

去年五月,段鸿钧作为全省首支乡村振兴基层社会治理工作队员,派驻期纳镇。在这里,他牵头拟定了镇综治中心、9个村委会两级综治中心岗位职责;制定了《期纳镇矛盾纠纷排查化解工作机制》和《各村委会矛盾纠纷排查化解工作机制》。同时,结合督察基层公安机关工作经验,对中、高风险矛盾纠纷从发现线索、受理至处理或调解结束,均一事一档进行分类管理,台账建设做到标准化、规范化;负责制定了村级综治中心成员轮训培训方案及主持内容,累计100余人参加了轮训……

在期纳镇的这一年,除了参与基层综治工作,他还将目光投向了那些数十年如一日、默默坚守在基层群众身边的政法工作者。阮宁是期纳镇司法所的一名法律服务工作者,一直在乡村义务从事司法调解工作,二十年来,接访人员数千次,代书法律文书近千件,代理案件数百起,每年群众到阮宁工作室进行法律咨询的案件数达500件以上,这里的群众亲切地称他为“农民律师”。得知这一信息后,段鸿钧对阮宁进行了为期一周的深入采访,《阮宁:二十载法律从业风雨路》一文一经发布,便被省、市多家主流媒体刊载。

“像钉子一样钉在群众身边,就能得到心中的答案,这个答案便是这份工作的意义所在”,电话里,听说我们要采访他,段鸿钧几经推辞,“在这支工作队里,工作干得比我好的人还有很多,他们每天都在为群众的急难愁盼问题而奔波,下次一定要讲讲他们的故事”,段鸿钧的本心,是让丽江政法战线上的每一缕平凡的微光都被看见。

(宁蒗县司法局普法与依法治理股股长 毛建忠)

见到毛建忠的时候,他正在工作室里与同事们筹备着晚上的普法直播,从火塘边的围炉说法,到如今坐在镜头前,通过新兴的短视频平台进行直播连线,毛建忠在努力适应着。

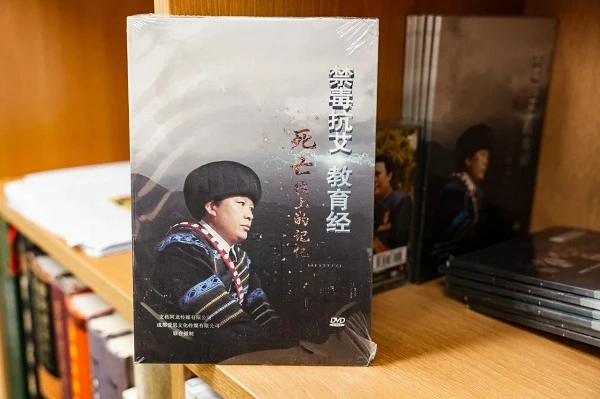

这间成立于2023年的工作室,以毛建忠的名字命名,标志是一个简单的线描头像。工作室的书柜里,摆放着这些年他亲自参与制作的普法产品,其中,有他全程参与调查、主持拍摄的彝族戒毒纪录片《虎日》、微电影《死亡线上的记忆》、禁毒防艾舞台剧《远山的呼唤》等,一本本由他创作并翻译完成的普法歌谣册子,纸张上密密麻麻都是他的手写注释。书柜对面,便是毛建忠的普法直播间,各类网络直播设备一应俱全。从书柜里的泛黄的手写小册子,到如今直播间里的镜头前,毛建忠整整走了21年。

今年1月4日,由省委宣传部、省委政法委联合举行的云南省政法系统先进事迹报告会暨2023年度“最美政法干警”发布仪式在云南海埂会堂举行。报告会上,一身彝族服装的毛建忠这样讲述自己的故事,“普法是我一生的事业,我愿为之奉献一辈子。同时,我也希望通过我的双语普法工作室,尽快培养一支‘永远不走’的基层普法工作队和‘法律明白人’……”

他是这样说的,也是这样做的。22年,666场次宣讲,300多万受众,彝乡多山路,他送法进乡,修正歧途;村民多迷茫,他双语释法,纾难解困。如今,丽江正式成立了一支“毛建忠双语普法工作队”,许多如他般怀揣着一颗火热的“法治初心”的普法人加入其中,关于“法”的声音在小凉山的角落里越来越响亮。

彝家火塘边、百年桃树下、青春课堂里、激情赛马会、洋芋花田间……采访中,一幅幅画面在毛建忠的讲述中跃然眼前:山坡上是成片成片的野花,桃花和杜鹃花是最常见的,簇拥在一起,风吹过时,空气里是五颜六色的香,一群群孩子围坐在他身旁,一起唱着彝语普法歌谣。山间传来风吹和鸟鸣的声音,由远至近,层层地在山谷间回荡,他希望在未来,这些歌谣能传来阵阵回响……