大理州祥云县刘厂镇王家庄社区是全国首批推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点之一。社区下辖7个自然村,12个村民小组,有居民1552户5476人。社区坚持以党建引领基层治理、“五治”融合凝聚民心,打造人人有责、人人尽责、人人享有的治理共同体。2020年王家庄社区被评为第六届“全国文明村镇”,2021年社区党总支被表彰为“云南省先进基层党组织”,2022年王家庄社区被评为第九批“全国民主法治示范社区”。

自普法强基补短板专项行动开展以来,刘厂镇王家庄坚持问题导向,紧紧围绕“向谁普、谁来普、普什么、怎么普”的工作总要求,采取“五治”工作模式,突出重点、健全机制、创新方式,不断延伸基层普法“触角”,以源头治理为出发点,结合红色文化传承,深化“党建+”基层社会治理、民主法治“零距离”模式。以党组织为纽带,党建特色品牌为内涵,围绕“共建共治共享”目标,实行“纵向到底、横向到边”的管理模式,不断推进法治乡村建设。

坚持“政治”传承红色基因

社区坚持把党的领导贯穿基层社会治理的全过程,依托“红色传承”现场教学基地、红色书屋、党群服务中心等教育阵地,把以王复生、王德三革命事迹为主要内容的红色教育融入党员学习、学校思政课和群众生活,筑牢社区治理的政治思想根基,凝聚全社区“大事共议、实事共办、要事共决、急事共商、难事共解”的治理合力。

社区党总支切实发挥“一线指挥部”作用,抓示范带动锻造先锋团队,189名党员在疫情防控中筑牢“防护墙”,在服务群众中竖起“先锋旗”,开展党员“包卫生、包秩序、包绿化,做服务群众贴心人、做发展致富带头人、做移风易俗示范人、做遵纪守法引领人”的党员示范路创建,打造共建、共治、共享美丽乡村的“三包、四做、三共”王家庄党建微品牌,把社区建设成为宣传贯彻党的主张、引领服务基层社会治理的“红色家园”。

坚持“德治”弘扬文明正气

社区始终以革命先烈家族的良好家风为标杆,充分挖掘“王胡朱张”四姓家训蕴藏的治理内涵,把社会综合治理内容融入村史馆和公共文化广场建设,与时俱进加强家风家训传承教育,积极倡导“爱国爱家、向上向善、共建共享”的家庭文明新风尚,引导群众感党恩、听党话、跟党走,实现在基层社会治理中变“要我参与”为“我要参与”。

修订完善村规民约,依靠新乡贤理事会开展议事评理、舆论监督,组建志愿服务团队常态化关爱特殊群体、涵养和美乡风,推广红黑榜、道德评议会等做法,挂牌表彰100户“平安示范户”,大力弘扬传统美德,广泛开展“最美人物”“文明家庭”“好婆婆好媳妇”等评选活动和“家风课堂”主题活动,引导每户村民每年至少参与社区治理义务劳动2次,夯实基层善治基础,实现润物细无声的柔性治理。

坚持“自治”融合社会服务

按照“组织全覆盖、治理无缝隙、服务零距离”的原则,以村民小组党支部为圆心划分12个治理网格,把村组干部、入党积极分子、“两代表一委员”和致富带头人等纳入网格员队伍,建立“党支部联网、党员中心户联片、党员联户、网格员联系重点人群”的联系服务网络,围绕政策宣传、民情收集、平安巡防、环境整治、困难帮扶等五项任务开展工作,将基层党建网、民生服务网、治安管理网融合升级为基层综合治理网“一张网”。

认真贯彻落实“党建+五共(共谋、共建、共治、共评、共享)”理念,依托密切联系服务群众网络,每月召开“书记院坝会”,征集群众对产业发展、公共服务、基层治理等方面意见建议,逐个列入“我为群众办实事”清单并及时销号办结,形成服务群众快速响应、基层难题有效处置的反应机制。建成社区党群服务中心,为群众提供面对面、一对一的精准服务,实现民生事项一站式办结,打通为民服务“最后一米”。45名村组干部每天轮流值守,早晚亮灯巡防,让老百姓实实在在感受到平安。每月召开基层治理联席会议,集体事集体议,及时公开党务、村务、财务状况,打通社会治理基层监督的“神经末梢”。

健全“两委”成员接访调解制度,团结带领新乡贤理事会、自然村理事会等社区群团组织,定期排查、疏导、化解社区的矛盾纠纷,做到“小事大事有人管,难事愁事有人问”,不断提升群众自我教育、自我管理、自我服务能力,让问题解决在基层,矛盾化解在基层,群众更有归属感、安全感、幸福感、获得感。

坚持“法治”发挥法治作用

常态化开展“普法日”、法治建设宣传月活动。开展法律进学校、进场所、进农户,通过音柱、微信群、发放宣传册,做到涉老防诈精准宣传防范。

以党建为引领,将普法宣传纳入支部“三会一课”、主题党日活动,并制定党员联系群众的制度,把法律宣传服务融入便民服务大盘中,零距离服务群众。充分利用法治小广场、法治长廊、天翼数字乡村小程序,潜移默化地把法治思想宣传到群众,让法治理念、法律知识深入人心,推动基层普法工作从有形到有效。与学校联合搭建青少年学习法治思想平台,建立青少年成长陪伴中心,开展法官讲法进校园、“小手拉大手—红色基因共传承”等普法活动,提升青少年法治素养。

培育和锻造“法治带头人”“法律明白人”基层法治队伍,为社区治理提供法律意见,开展法律咨询、宣传和法律服务。结合市域社会治理“网格化”,形成“包组、联户、到人”的普法工作,对群众生产生活密切相关的婚姻家庭、财产继承、土地承包、邻里纠纷等方面,切实做到“以身边事教育身边人”。

社区人民调解委员会有效调处群众纠纷5件,其中按《中华人民共和国民法典》条款调处社区医患矛盾纠纷1件,赔偿金额14800元,有效化解矛盾。实现对重点领域、重点村组、重点人群专项普法“全覆盖”,实现社会治理基础进一步夯实,群众法治素养和维权意识显著增强,不发生刑事案件、不发生命案,社会治安秩序持续好转,矛盾纠纷同比大幅度减少,基层普法长效机制得到全面形成。

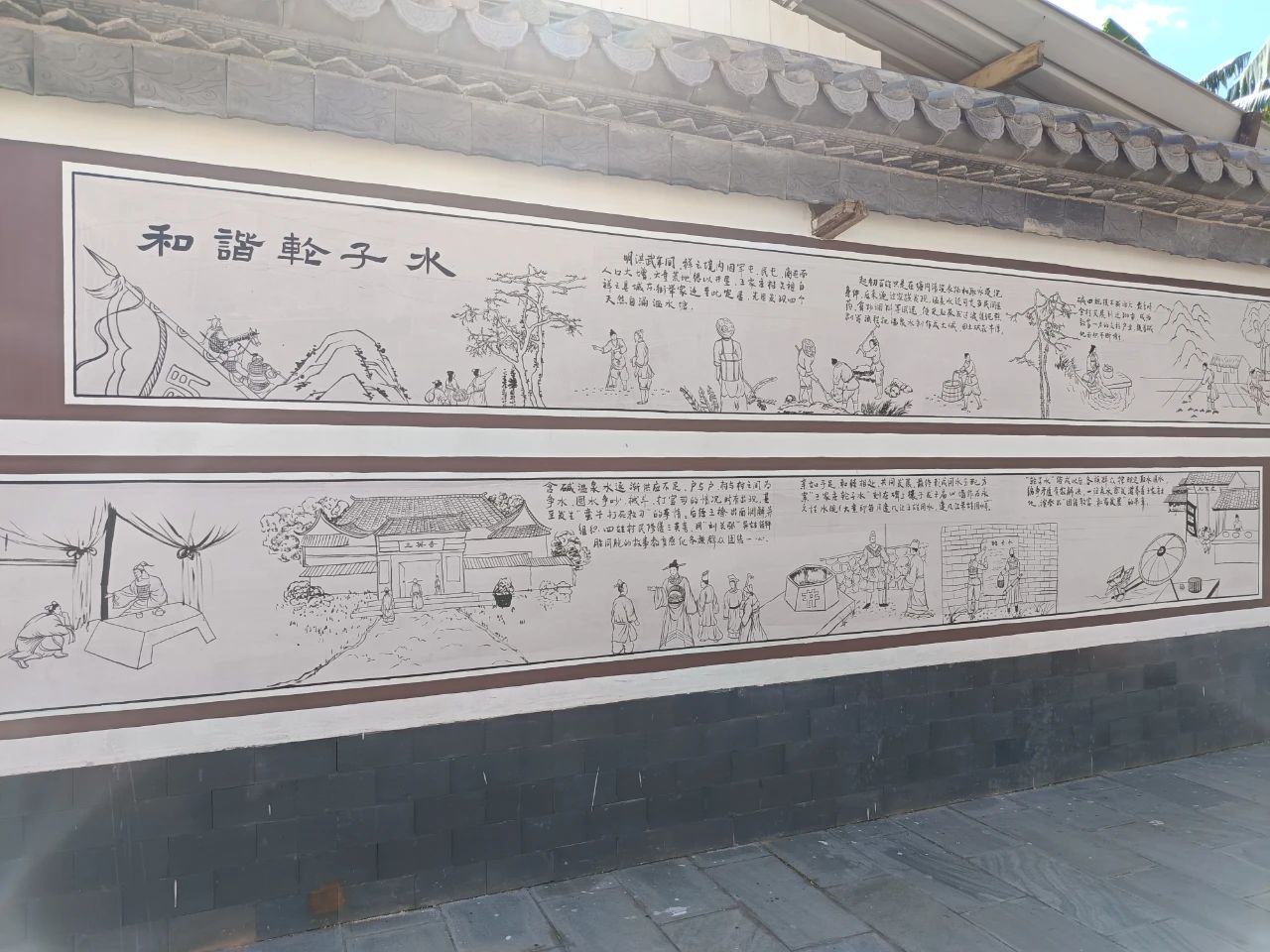

加强法治宣传阵地建设。投资5万元建设法治小广场,让群众在休闲娱乐的同时更好的学习法律知识,让群众尊法学法守法用法。投入资金建设法治长廊、智慧化法律便民服务站、普法宣传大讲堂,设置大型宣传牌、宣传栏,绘制水规故事墙体画,印制法治宣传产品,充分发挥省级“八五”普法联系点引领示范作用。

坚持“智治”智慧科技赋能

社区以“数字乡村”试点为契机,用好智慧党建系统,探索建立“产业+组织+文化+生态+人才+其他业务”6大模块的王家庄数字化助力乡村振兴平台,努力实现“数字王家庄、智慧新社区”。

用好“雪亮工程”监控系统和“松果乡村应急小广播”系统,实现全村线下情况全天候监控,相关问题及时反馈上线,后台灵活调度处置,形成“一个后台监控、一套人马调度、一套机制处置”线上线下管控的智治新格局。