怒江州泸水市围绕“六个现代化”要求,聚焦“基础牢、产业兴、环境美、生活好、边疆稳、党建强”的现代化边境小康村建设目标,探索践行“3+3+3”模式,全力推进现代化边境小康村建设。

用好“三个工作法”提升工作质效

做实“项目工作法”。推行工作项目化、项目清单化、清单具体化,认真对照现代化边境小康村建设6个“现代化”30项建设任务和6个方面19项指标,完成全市37个沿边行政村“一村一方案”,并纳入全市《巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划(2021—2025年)》和《年度实施方案》项目库。

制定项目建设五年行动计划、工作实施方案、任务分解和督查反馈问题整改方案等,明确工作责任、完成时限、目标要求,通过“挂图作战”“倒排工期”“销号管理”有力有序推进现代化边境小康村建设。按照成熟一批、开工一批的要求,2021年以来,启动实施项目1224个,累计完成投资9.27亿元。

做深“一线工作法”。成立以市委、市政府主要领导为双组长的市现代化边境小康村项目建设工作领导小组,成立以市委副书记为指挥长的项目建设指挥部,建立《领导挂联包保制度》,市处级领导每月至少1次深入挂联包保村帮助协调解决工作中遇到的困难和问题。截至目前,召开市委常委会、市政府常务会工作领导小组会议等51场次,召开现场推进会、观摩会5场次。

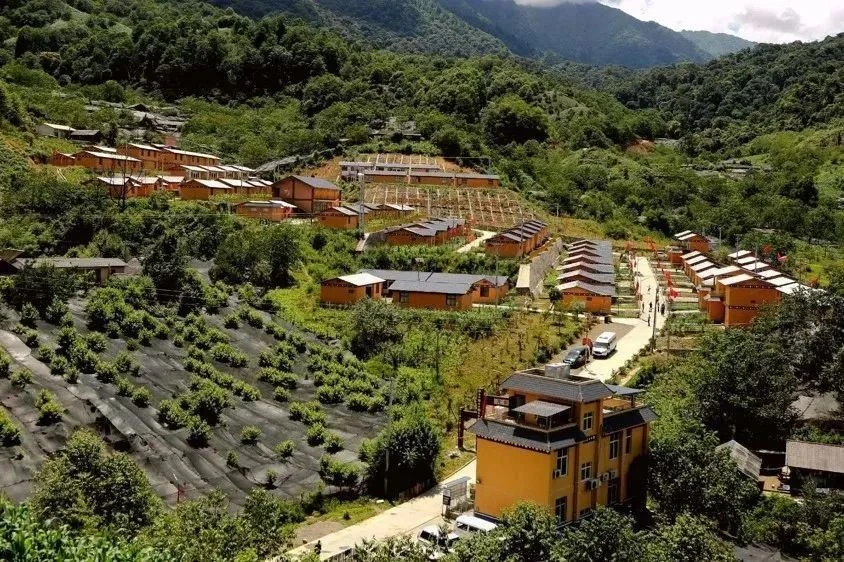

做优“典型引路法”。按照抵边一线、城镇周边树立“典型村”,沿江一线打造“示范村”,半山一线完成“达标村”的3个类型,将现代化边境小康村建设中的基础设施补短板和示范村建设项目进行整体打包实施,全力打造8个典型村提档建设,协调推进11个示范村巩固提升建设,全面启动18个达标村补齐短板。

打造以三河村、片马村、片四河村、排路坝村阳坡、赖茂村东方红片区、付坝村香料园区等一批典型村,以典型示范带动俄嘎卓旺、托拖新村、季加159、鲁掌史斑玛、登埂大村子等公路沿线和古浪、岗房等抵边一线的示范村提升建设。

典型村:片四河村

典型村:三河村

走好“三条发展路”夯实共富基础

走稳特色产业“增收路”。紧紧围绕“三带四区”总体布局,按照“一村一品”发展要求,结合各边境村实际,以“高黎贡山猪+(咖啡、柑橘、中药材)”为主导的“一县一业”,以海升集团现代化高标准柑橘全产业链种植基地、万头生猪养殖基地、“果、药”复合生态种植示范基地、“北部四乡镇”黄牛养殖示范区为主的峡谷特色现代农业产业,推进实施“四个一”产业发展工程。

实施科技兴农行动,通过科技、技术、市场来提高附加值,加速把传统农业提升为现代农业,泸水农村产业融合发展示范园入选第三批国家农村产业融合发展示范园创建名单,以咖啡、草果、柑橘为主的特色产业成效初现。

持续推进“产业发展壮大工程”“品牌培育工程”,推动草果全产业链培育,协同推进把“怒江草果”打造为全国知名地理标志产品;稳步推进“品质怒江”区域公共品牌试点工作,注册公共品牌“秘境峡谷”。引导边境各族人民不断增强内生动力,积极投身产业发展,让钱袋子不断鼓起来。

走活文旅融合“致富路”。围绕怒江“两区一胜地”发展定位,以建设“六新泸水”为着力点,深入推进“10大特色庄园”“10大乡愁领地”建设。加快推进泸水农文旅融合发展,皮划艇野水赛事成功列入“云南省体育旅游十大精品赛事”,“阔时节”列入第五批国家级非遗项目名录,片马人民抗英斗争遗址、北风坡抗日遗址等成功申报云南省第一批不可移动革命文物。

怒江傈僳音乐小镇提质改造成效明显,小沙坝景区成功创建4A级景区。阿哆半山酒店、粒述咖啡庄园等一批半山酒店有序推进。成功申报中国传统村落和省级旅游名村各2个,鲁掌镇三河村旅游扶贫案例入选《全国乡村旅游扶贫示范村案例选编》。全面实施造林绿化、道路绿化美化、水系绿化美化、村寨绿化美化、生态修复、森林资源保护等行动,着力打造庭院美、村寨美、边境美的乡村旅游环境,变绿水青山为金山银山,让发展旅游的最大红利惠及边境群众。

走宽集体经济“共富路”。实施村级集体经济发展倍增行动,推进农村承包地“三权分置”和农村金融等改革,盘活搬迁群众农村“三块地”资源,加速激活农村“沉睡”资产。推进沿边村“一村一品”建设,形成一批主导产业更加突出、品牌优势更加明显、农村经济更具活力、农民生活更加富裕的边境示范村。

推广“保底收益+按股分红”等模式,进一步完善订单带动、利润返还、股份合作等新型农业经营主体与农户的利益联结机制,让边民成为现代化边境小康村建设的参与者、受益者。实施村级集体经济强村工程、强边固防“四位一体”项目,积极探索产业发展、资产经营、资源开发、股份合作、异地置业、服务创收等发展模式,不拘一格发展村级集体经济,37个村集体经济收入均达10万元以上,其中50万元以上2个。

打好“三套组合拳”凝聚共建力量

打好“二力”提升组合拳。提升基层党建引领力。选优配强沿边行政村党组织书记,37个沿边行政村全部实现“一肩挑”,全面推行村级“大岗位”制,开展“五星支部”创建,抵边村民小组全覆盖成立65个党支部,从强边固防、疫情防控一线挖掘农村青年人才163名,把党的组织优势转化为推动现代化边境小康村建设的有效势能。

深入实施边疆党建长廊建设,深化国门党建,在边境村实施“峡谷红旗飘”工程,每周举行升国旗、唱国歌活动,广泛开展“边关行”“我为群众办实事”等活动,深入开展“共产党的好说不完”“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”“请党放心、强边有我”等系列主题活动,大力宣传强边固防和党的政策,提升党员群众国家、国门、国土、国民、国防意识。

提升民族团结凝聚力。以铸牢中华民族共同体意识为主线,制定《泸水市沿边行政村民族团结进步创建行动方案(2022—2024年)》,全面深入持久开展沿边民族团结进步创建工作,力争到2024年将泸水9个沿边乡镇(街道)、37个沿边行政村全部创建成为省州级民族团结进步示范乡镇(街道)、村(社区),构建起边境一线各族群众人心归聚、精神相依、团结奋进、共建家园的强大精神纽带。

打好“三防”共建组合拳。一体化推进“人防、物防、技防”建设,严格落实“五级书记抓边防”、边境线“五级段长制”、党政军警民合力强边固防机制,建成抵边联防所31座、技防设施点位1225个,组建“强边固防突击(处突)队”,选派287名强边固防队员,驻抵边组第一书记定向支援5个边境乡(镇)和37个沿边行政村,党政军警民6万余人以“镇守边关、视死如归”的信念,紧盯“一村一线一门”,主动扛起“守住国门、守好边境”的政治责任,形成“村村是哨所、人人是哨兵”的边境安全“铜墙铁壁”,交出疫情防控“双零”答卷。

打好“四治”融合组合拳。加强沿边自治建设。实施村级事务阳光工程,全面落实村组干部任职资格联审机制,规范议事决策机制,落实“四议两公开”制度。健全完善群防群治、联防联控机制,全面推广运用“群众积分评议”“红黑榜”管理制度,激发群众自治活力。

加强沿边法治建设。深入开展“边境小康·法治同行”活动,依托“法律六进+N”,广泛宣传宪法、国家基本法律和维护社会政治稳定基本法律法规等内容。加强基层法治工作队伍建设,实施基层“法律明白人”“农村学法用法示范户”培养工程,提高村干部依法管理各项事务的能力和水平。

加强沿边德治建设。推动党的创新理论进农村、进家庭,深化公民思想道德建设,常态化开展先进模范选树宣传,大力开展群众性精神文明创建,突出抓好文明村镇、文明家庭、“十星级文明户”等创建评比,推动移风易俗,树立文明新风。

加强基层智治建设。紧密结合“智慧城市”“智慧安防小区”“雪亮工程”等建设,加强沿边智慧治理能力建设,支持运用智慧化手段解决人民群众的“急难愁盼”问题,提升基层治理效能,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。