反校园欺凌mv《孤勇者》之孩子别怕

什么是校园欺凌

发生在学生之间蓄意或恶意通过肢体、语言及网络等手段,实施欺负、侮辱的行为。根据校园欺凌和暴力行为严重程度,可分为违规、违法行为和刑事犯罪。校园欺凌和暴力达到一定严重的程度涉嫌犯罪的,可能适用的有多个罪名,如:故意伤害、寻衅滋事、聚众斗殴、强制猥亵等。

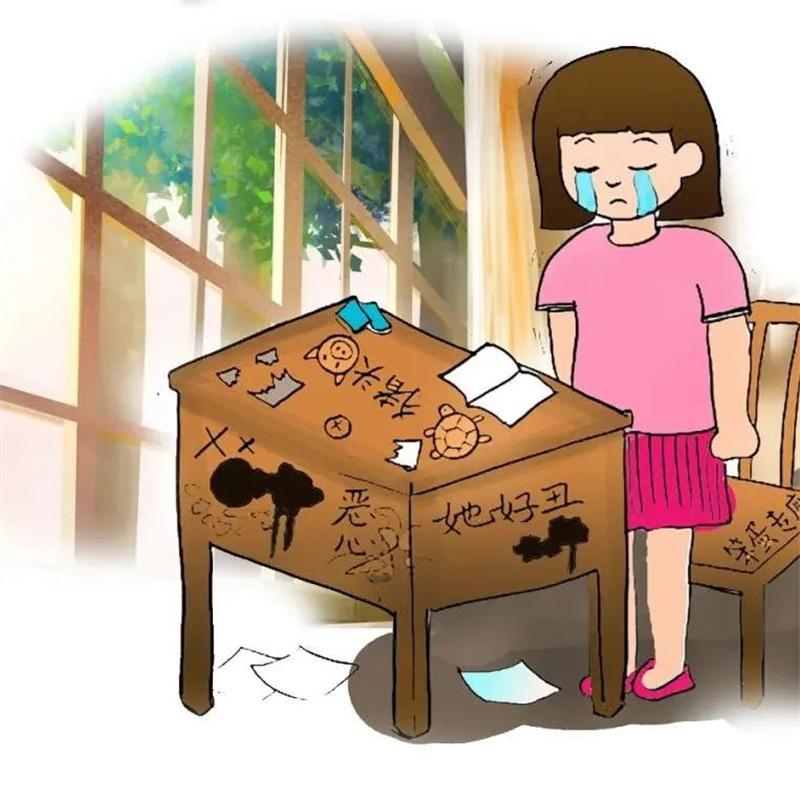

遇到下列情况你可能遭受了校园欺凌

打:受到殴打、被别人用肢体暴力恶意攻击。

骂:被恶意取笑、嘲弄、侮辱、讥讽、贬低。

毁:被故意损坏书本、衣服等个人财物。

传:在网上被恶意传播谣言、诋毁、人身攻击。

吓:被恐吓、威胁、逼迫,被故意无视、被联合起来排挤。

如何预防欺凌

预防“校园欺凌”,应做到“三不”,即:不做欺凌者;不做附和者、冷眼旁观者;不做受害者。

警惕错误观念

学生、家长、老师或学校管理者可能会在对待校园欺凌问题上产生错误观念。如:大多数人都经历过校园欺凌,说明这是一种必然经历,既然不可避免就不用去干涉;只要顺从欺凌者,就可以息事宁人,不应该小题大做;看到有人进行校园欺凌时不应该多管闲事,“打小报告”;认为“可怜之人必有可恨之处”,受欺凌者是咎由自取等。

这样的观念不仅无法解决校园欺凌的问题,还很可能会从侧面助长校园欺凌的发生,不仅危害到受欺凌者,也会危害欺凌者的人生。

如何防范和处理

作为学生,若遭受了校园欺凌,应立即告诉家长或者老师,不要一味忍让或者盲目反击、“以暴制暴”。受到欺凌的学生要明确一点,就是有错误的人是欺凌者,而不是自己。同时,要远离欺凌者,并且不要去欺凌他人,己所不欲,勿施于人。另外,面对来自不同家庭、不同环境的同学,要懂得尊重彼此之间的差异,接纳和自己有差别的人,逐渐培养成熟的处事办法。

作为家长或监护人,要懂得观察孩子的异常表现,因为孩子在遭受欺凌后可能会出于恐惧和胆怯而无法向父母开口。这些异常表现可能包括:情绪低落、性格反常、身上出现可疑伤痕、物品莫名损坏或丢失、出现不明病症、害怕上学或者莫名学习退步、失眠或突然惊醒、无故要求增加零用钱、明显丧失自信心和自尊心等。当然,孩子做出这些表现的原因有很多,也可能并不是校园欺凌导致的,应当仔细观察和应对。

作为教师,应当关爱每一位学生,在与学生的交流中避免“贴标签”,让学生之间感受到尊重和平等。在处理学生的问题时,应当鼓励学生参与,能够让学生自行解决的,应该放手让他们自行解决;如果欺凌双方不能有效沟通,老师应当用引导的方式帮助学生解决问题。

当然,面对一些比较复杂或者恶性的事件,老师和学校应当坚决地介入处理。同时,要重视家长的介入,传达积极信号来引导双方家长的有效沟通,帮助化解学生之间的矛盾。