梦想还是要有的 万一哪天实现了呢

2018年10月,我在查收上级公文时,注意到一份云南高院关于面向全省三级法院征集博物馆实物、文献、资料的通知,学设计的我脑海里闪过一个念头:要是能参与到云南法院博物馆的建设该有多好啊,肯定能学到不少东西!可身在基层法院、从未与省高院有过交集的现实,很快就把我从憧憬中唤醒,依旧从事着自己的日常工作。几个月后,省高院负责博物馆建设的副院长到瑞丽法院开展工作,我作为解说员、会议协调人员有了一次与上级法院领导交流的机会,也就是这一面之缘,打开了我新世界的大门——在对我的专业、工作经历进行充分了解后,上级法院决定抽调我参与云南法院博物馆建设。

一个博物院就是一所大学校

2019年5月,云南高院党组组织召开了一场别开生面的研讨会,会议邀请到法学界、法院历史展馆建设及云南文博圈诸多重量级教授、专家对云南法院博物馆建设项目进行全方位、多角度的专题研讨。会上,云南高院侯建军院长有感而发,他说:“博物馆的建设本身就是一门学问。博物馆要具备何种功能?我认为首先是放东西,要放好东西;第二是看东西,要有东西可看,要有可看的东西;第三是想东西,看了好东西要能引起思考。”这次会议让我真正领会到习近平总书记在西安调研时提出的“一个博物院就是一所大学校”这一指示的深刻内涵,也令我对博物馆建设者们肃然起敬——博物馆是方寸间一览千年,要做到见证历史、以史鉴今、启迪后人 ,我们任重道远。

人到了博物馆会好看起来

艺术家陈丹青说:“人到了美术馆会好看起来。”这里的“好看”,应当是多元的,深层次的,由内而外的如果你不在家,而是在去博物馆的路上,那么恭喜你,你也正在变好看的路上。

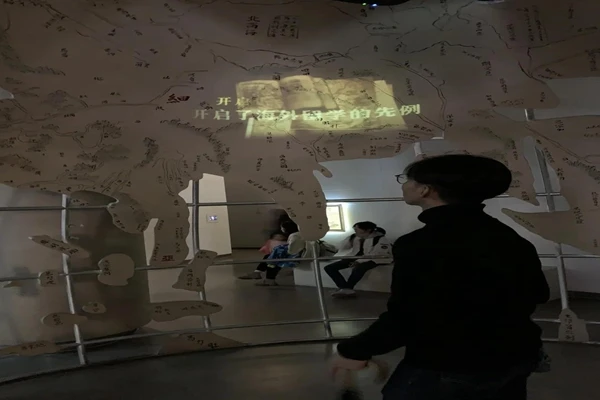

党的十八大以来,习近平总书记用脚步丈量祖国大地,纵横跨越中国版图。每到一处,总书记的行程里都有一站,就是当地的博物馆、纪念馆等场所。潜移默化中,我每到一处,也会在自己的旅程中,留出一天时间去当地的博物馆走走看看。

行走在故宫的宫阙回廊之间,驻足在中国人民革命军事博物馆的巨幅油画前,细品台北故宫博物院的翠玉白菜,闲坐于六朝博物馆的竹林中,触摸中国法院博物馆里的法典,与金沙遗址博物馆的青铜立人来一场穿越时空的对话之后,我三刷云南省博物馆、西南联大博物馆,企图从中探索云南法院与云南这片热土千丝万缕的联系,以期能在我们的博物馆里,讲好云南法院人的故事。

祖国70年庆那天,我带着一家老小参观云南省博物馆,在那里,大多是和我一样携家属到博物馆为国庆生的人。长辈们尽力用孩童听得懂的语言告诉他们来博物馆的意义何在,孩子们尽力汲取着自己能理解的知识,那画面,太感人。 闭馆时我们随人流离馆,展馆身披云南史上最大的五星红旗,仿佛我们的强大后盾,人民群众开始追求精神文化层面的获得感,真正让我觉得祖国昌盛,人民幸福,未来可期。

种下你想要成为某一种人的梦想

云南法院博物馆从无到有的过程十分不易,因为不论你看了多少座博物馆,真正让你建一座博物馆,却又是另一番景象。我以一个博物馆建设“小白”的姿态,凭着一腔热情投身到云南法院博物馆的建设中,而彼时的云南法院博物馆,也只是一个“一穷二白”的概念设计而已。好在上至院党组、下至整个工作团队,对此事十分严谨,参观学习以及会议研讨的机会很多。在此期间,我有幸结识了一位留学英国学习策展,现就职云南省博物馆的老师,她十分热心地给我解读了她最近设计的临展中的几个场景——不论是空白的画板,红配果绿的撞色墙面,还是全灰的雕塑群像,在传统博物馆中都略显前卫。效果却是显而易见的——这个展览被知名艺术大家评价为近十年云南最成功的展览。

她说,博物馆是不完美艺术,压力确实很大,但是做设计,要有自己的思想和坚持,而策展人的思考最终能与参观者形成共鸣,发人深省,这既是博物馆设计的目标,也应当是底线。

参与博物馆建设一年,一流博物馆的模样在我脑海中慢慢具象起来——那应当是能够种下你想要成为某一种人的梦想的博物馆罢(引自《进化的奇迹:耶鲁皮博迪自然博物馆150年发现与探索之旅》)。

习近平总书记说,中国各类博物馆不仅是中国历史的保存者和记录者,也是当代中国人民为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗的见证者和参与者。这样想来,我的小小的梦想在逐一实现,也在见证和参与着一些伟大的事业,心满意足。