背井离乡于舞象之际,固守边关至知命之年。掐指一算,石华辉离开贵州威宁老家,来到南疆小城麻栗坡已经30多个年头了。回想当初刚踏上开往老山脚下的“老解放”时的场景,仿佛只是昨天,叹时光飞逝的同时,回忆里,总有他耐人寻味的故事。

模范:交警队伍中的标兵

1985年,18岁的他怀着满腔的热血,抱着“不当兵后悔一辈子”的信念,他毅然决然地踏上了戎马之旅。后随部来到了祖国西南边陲麻栗坡,在老山脚下开始了守边之路。

13年的军旅生活,历练出了他行事果断、雷厉风行的工作作风。转业后,他分配到麻栗坡县公安局交警大队工作。

在部队就一直是标兵,来到地方也不甘示弱。通过自身的努力,工作上得到了上级领导和广大群众的认可,于是,他被调至铁厂交警中队任指导员(主持工作)。

铁厂中队当时负责1镇5乡道路交通管理工作,而中队民、辅警总共都不到10人,要干好工作真不容易,可就在这样艰苦的条件下,他硬是把铁厂中队打造成了全州交警的典范。

在铁厂中队任职期间,他经常对下属说:“按部队的管理和要求,工作上我怎么干你们就怎么干”。他率先垂范,严格规范执法,刻苦钻研业务,为中队民警、辅警树立了榜样,以一流的业绩稳固基础。队伍管理上秉承了部队严明的纪律作风,每天早上都摆放整齐的“豆腐块”已经成为铁厂中队半军事化管理的标签。不管是队伍建设还是业务成效,铁厂中队当时都走在了全州交警的前例,州公安局党委还组织全州交警部门到铁厂观摩学习,他又一次成为了文山交警队伍中的“标兵”。

冲锋:奋战在一线的斗士

在战斗中,当听到冲锋号响起来的一刹那,不顾一切冲锋陷阵已经成为了一名军人的本能,而这种本能,他一直都延续至今。

2017年底,为完成“一标三实”信息采集任务,按照上级下达的任务及要求,他带领着大队民、辅警20余人,在最边远的山区连续奋战了11个昼夜。他说:“第一次入户调查最困难的就是有的群众不配合、不支持。不过毕竟我们是人民的警察,通过耐心解说和广泛宣传,大部分居民都认识到了信息采集的重要意义,我们的工作也顺利多了”。

由于交通不方便,有的村寨车也开不进去,为了加快工作进度,他不顾脚底磨出的水泡,一直奔走在山间的土路上。由于标准地址搜索范围不能超过500米,他们只能在靠近村子的马路边寻找信号,不管是玉米地里还是房顶上、山坡上,都随处可见他们的身影。

经过不懈的努力,董干镇“一标三实”信息采集工作已按要求完成,完成标准地址采集、房屋信息、录入实有人口信息52000余条。所取得的工作成效,为全面夯实基层警务,打击违法犯罪行为,打造辖区平安稳定的社会治安环境,奠定了坚实的基础。

救灾:开辟生命通道的指战员

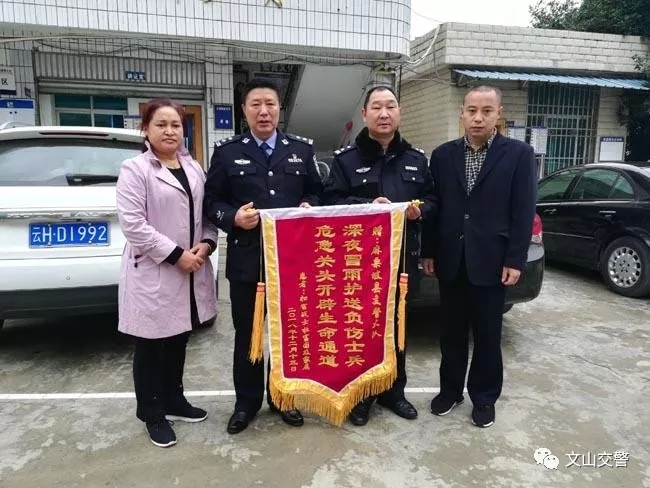

2018年9月2日,麻栗坡县猛硐瑶族乡境内强降暴雨,致使猛硐乡多地发生塌方和泥石流灾害,造成道路中断155条、塌方687处13.5万立方米,9座桥梁被冲毁或损坏,17人失联。

灾情即是命令,接报后,石华辉教导员立即带领大队第一梯队民警、辅警共50余人奔赴抗洪抢险一线,动员所有人员必须以高度的使命感和责任感投入到工作中,并且充分做好吃苦耐劳的准备,牢固树立决战决胜的信心。

他指出,这次工作的任务主要有两个:救援和保通。但通往灾区的道路大多已不能正常通行,于是他带着人一边清理路障一边疏导交通,保障了平水电站经坝子至猛硐这条连接灾区的唯一通道的正常通行。当他们进入灾区后,工作才刚刚开始,困难就来了:通信中断。民警随身所带的警务通、电话都起不了作用。这时,石华辉教导员将大队人员集中,再次进行分工调整。以两人为一个小组,500米范围内道路为责任区,不管想什么办法,一定要联系到车主把车转移走。

入夜后,仍然有10多辆车无法联系到车主,石华辉教导员向当地群众了解了这些车及车主的情况后,决定联系在附近施工的挖机来把联系不到车主的车给拖出来,哪怕用人抬不能让最后的这几辆车影响了道路的通行。最终,凌晨3时许,滞留在猛硐街道上的车辆全部安全转移,为救援车辆和人员的顺利通行打下了基础。就这样,石华辉带领着一线救援民警、辅警不眠不休冒雨连续奋战近36小时,一直死守这条生命通道畅通安全。

道路通行得到保障后他仍然每天工作18个小时以上,每天徒步巡逻、疏导交通至少40公里以上,由于经常处于高度紧张状态,他连续一个星期都解不出大便。他说:“受点苦、受点累算不了什么,只要能为灾区百姓做点事,就值得。”这就是一位52岁老交警日夜坚守前线、默默奉献的精神动力。

信仰:一直未变的,是初心

“愿你出走半生,归来仍是少年”。在父母的眼中,他一直都是那个调皮捣蛋的“小石头”,但是现在,他亦为人夫、为人父,从“小石头”长成了“磐石”。

从小,为了自己的梦想踏上征程,不远千里来到老山脚下,投身到维护边疆稳定的伟大事业中。这一走就是数十年,在无数个冰冷的夜里,他也想念家乡,也想念父母,也想念兄弟姊妹,但同样让他难以割舍的,还有对这片土地的情怀。他常说:“我这一生都可能在牵挂中度过”。

如今,他已年过半百,但他始终保持着高昂的斗志奋战在一线。可能受他的影响和熏陶,他的儿子携笔从戎,同样成为了一名驻守边关的人民子弟兵,也许,这就是传承。在他身上,不光能够看到坚韧、硬朗的体魄,还能感受到敢打必胜、奋勇拼搏的坚定信念。

一路走来,支撑他不断迎难而上、披荆斩棘的,除了对自己、对家庭、对工作的强烈责任感,还有他对公安交管工作的那份热爱,还有心底那一份曾经许下的庄严承诺,还有一直陪伴着他的那一份矢志不渝的崇高信仰。他也一直在用实际行动诠释着“吃亏我一个,幸福千万家”的麻栗坡公安精神,继续谱写着人民警察无私奉献的壮丽诗篇。