“49年是他生命的全部长度。”

“49载边城热土锻造,清瘦的躯体无法掩盖他钢铁般的灵魂。”

“他平凡,也总做着平凡的事, 30余年年年如一日的坚持,最终的他处处透着不平凡。”

……

偶听前辈提起,2007年春节前的10多天,张卫华肝部疼得无比异常,他手按着腹部强忍着疼痛仍坚持到岗上班。

年迈的母亲发觉后痛心的说:“阿明(张卫华小名),身体才是革命的本钱,看你都病成这个样子,还是向领导请一下假,去做个检查。”他回答:“妈,这点小毛病没什么的,我还挺得住。再说这几天庭里的同志都下乡办案去了,法庭没人值守,老百姓有诉求申请无门了,法庭总得要有人。”

接下来的几天里张卫华总是按着腹部上班,庭里的同志知道后,也多次劝他说:“老张,肝脏部位疼痛马虎不得,还是尽快到医院检查。”可张卫华总是回答道:“没什么,等年过了再说。”就这样他拖着虚弱的身体,忍者疼痛坚持上班,日渐消瘦。

近日,临沧市云县法院内部组织的一堂党课,讲述了张卫华生前的事迹。他性格刚毅,不是党员却有党员一样时时修养事事磨练的觉悟。对别人古道热肠,到了自己的事就内藏于心不表于情,不愿麻烦别人,多年来自己深受病痛的折磨,却抱病坚守岗位,也不让人知晓……

2007年3月27日晚9时10分,云县人民的好法官张卫华在一间简陋的石棉瓦屋内辞世,身受肝癌病痛的折磨却也安然祥和。群众自发组织到张卫华家吊唁,人群议论声中满是惋惜。

“张法官走得太早了,死得太可惜了!”

“这俩夫妻都身患癌症,家庭太不幸了!”

“老张干了近30年的工作,还住这样简陋的房子,确实太寒酸了”……

仅是听闻,人们心中已十分沉痛。

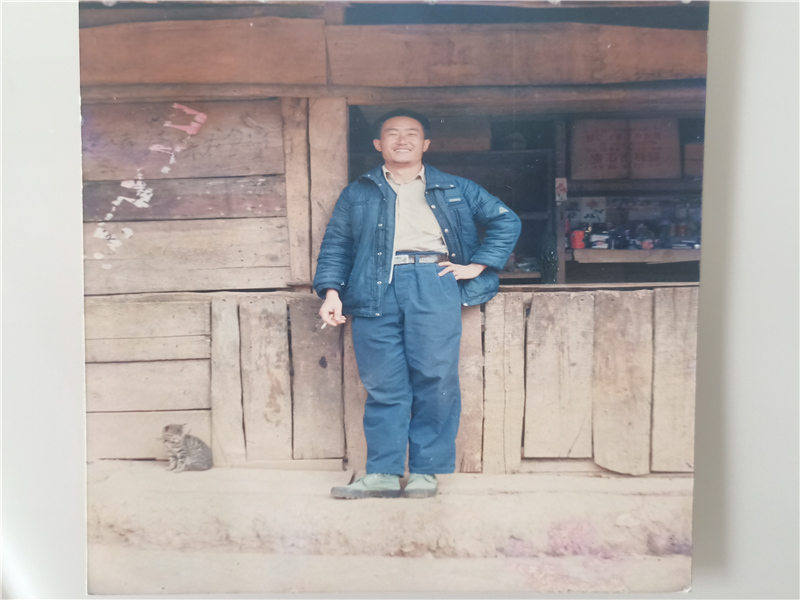

时隔12年,张卫华的事迹还不时在云县法院大楼里被人提起。或许没有多少人还清晰的记得他的样貌,但他秉公办事、刚正不阿、清正廉洁的为人却深深烙印在人们心中。

少年早成挑大梁,投笔从戎为百姓

70年代初,张卫华高中毕业后,投笔从戎,应征入伍到与缅甸接壤的临沧市沧源县班老乡从事边防工作,这一去就是16年。他总是用“特别能吃苦,特别能忍耐,特别能战斗,特别能奉献”的“云岭卫士”精神鼓舞自己,凡事都冲锋在前,是所里练兵习武的能手,入伍不到四年就被武警临沧边防支队破格提拔为边防派出所正排级侦查员。任警官以后,他更加珍惜荣誉,时时刻刻把军人职责放心头。边防派出所不仅要担负维护地方治安稳定工作,还要肩负边境一线缉私缉毒的任务。中缅边境缉毒环境错综复杂,危险就潜伏在身边。

1986年夏天,张卫华所在缉毒分队接收到可靠情报:有四名贩毒分子将携带毒品从缅甸进入沧源境内。上级指示立即展开抓捕行动。张卫华迅速组织干警及民兵兵分三路,在沿途设好埋伏、设卡盘查,连续两天两夜未间断。第三天清晨,四名形迹可疑的男子从崎岖的山路走近埋伏点。“目标”进入可作战范围时机成熟,他纵身跃出对四人进行盘查,四名男子见张卫华孤军作战,直冲冲的迎面而来,妄图以强硬手段闯过关口,其中两个人高马大的男子突然从两侧散开,企图左右夹击。危急关头,张卫华反应迅速果断拔枪,子弹分别落在两名男子脚尖前,精准的枪法彻底震慑住了四名身形魁梧的男子。张卫华凭借人民卫士的大智大勇,成功生擒四名毒品犯罪分子,并当场缴获鸦片15.45公斤,毒资480余元。当年张卫华因缉毒工作特别突出,被临沧地区公安处荣记个人三等功,提拔为所长。

身载荣誉,张卫华不骄不躁,反而更加严格的要求自己,处处以身作则,事事认真负责,工作越干越出色,在他担任所长期间,班老边防派出所连年被沧源县公安局和边防支队评为先进单位,1992年被云南省公安厅评为省级优秀派出所。

匡扶正义显法威,群众永远放心头

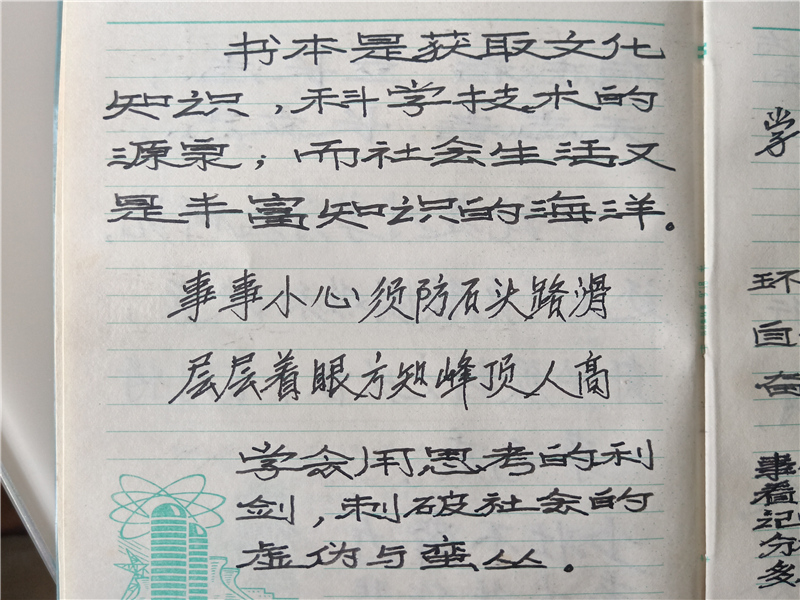

90年代初,为兼顾家庭张卫华放弃留在条件比较好的区里工作的机会,毅然选择转业到云县法院工作,服从组织安排到大寨中心人民法庭任职。他在本子上抄下“吏不畏吾严,而畏吾廉,民不服吾能,而服吾公,公则明,廉则威。”作为自己的座右铭,压在办公桌玻璃板下,以时时激励自己。

他自量自己是一名法庭的“老兵新战士”“门外汉”,并自励自己,要想成为业务的行家里手就得学好三个字“学”“钻”“用”。张卫华继续发扬在军队的吃苦耐劳精神,很快适应了法庭工作,下乡办案不喊苦、开庭记录不说累、兼职内勤不厌烦,不耻下问、虚心学习,上班总是提前到、下班总要推后些、晚上也要多学习……业务能力很快得到了较大的提升。

1997年张卫华被提拔为法庭副庭长并主持工作,由于法庭人手紧缺,他充分发挥了自己的“一专多能”,领导、审判员、书记员、内勤一身多责,但他并没有因此少办一件案、少费一点心。坚守法庭的13年,他做读书笔记10多万字,处理和接待来信来访1980多件次,办理案件460多件。90年代初期,在条件有限的边疆法庭能取得如此成绩确是不易。在他所办理的案件中80%都以调解方式结案。张卫华走村串户,注重调解,力化干戈为玉帛的职业本领得到当地群众的好评,老百姓也把他当做村里的一员,大事小事找他商量。

张卫华是一个原则性极强的人,在生活中虽与百姓亲近,但在工作中绝对的坚持自己的立场。他给自己立下“三条规矩”,一是不在家中接待当事人;二是不接受当事人的吃请送礼;三是不为亲戚朋友办人情案。

作为法官的他在朋友发小面前甚至显得有些不近人情。1999年,一起人身损害赔偿案件中被告是张卫华小学的同桌,成年后多有来往的朋友,但他秉公办事,舍情护法,坚持以事实为依据,以法律为准绳,动之以情,晓之以理,耐心细致地做当事人思想工作。然而,被告冥顽不灵,且心怀侥幸,妄想张卫华顾同学情看朋友义对他网开一面,故意在庭审中不积极配合,最终被告还是被判承担赔偿责任,自此张卫华也背负起了不念旧情没有人情味的“坏名声”。多年后他这位老同学提起张卫华,坦言到:“张卫华在办案中认理认法不认人,是一个好官,其实我还是很敬佩他的,但是他到现在连一间房都盖不起,还和他兄弟一家借住着,也不知道当官图什么,也心寒……”

张卫华言行一致,表里如一,尽管面对家庭遭遇的不幸给他带来经济和精神上的打击,以及背负着常年就医差欠的三万多元外债,他依然能坦然正视,守得住清贫,人穷志不穷,做到“心不乱、嘴不馋、手不伸”,13年来,拒礼拒贿50多次,金额达3860余元。张卫华不仅自己洁身自好、公正廉洁,他也经常提醒法庭的后辈晚生:“法官必须廉洁自律,特别在人际关系交往中,有些人看中的不是你这个人,而看中的是你手中的权力,所以要慎重交友,少欠人情帐,办案才能理直气壮!”他的气节给人以“秋水淡泊而深远,倒觉得天开地宽”的超俗之感。

张卫华从来都是公私分明,不贪不占。哪怕是自己已经因病痛的折磨倒在了工作岗位上,头撞墙壁、全身大汗,也不愿给院上添麻烦。有人提醒家属让单位派车送医,当电话接通他一把抢过告诉院领导:“不必麻烦院上了,我到大寨卫生院看一下就行了。”后来还是在院领导的坚持下张卫华才得以及时就医。有一次张卫华到昆明检查病情,他来到单位借款后打算自己乘12个小时的夜班车到昆明,同事们都劝他:“老张,你身体经不起折腾,还是让单位派车送去,这样在路途中会方便一些。”但他仍然婉拒:“院上业务办案用车较紧,不想给单位添麻烦了。”院领导得知这一情况后,及时安排车辆并指派专人一同送张卫华到云南省第二附属医院进行检查。

遭遇不幸心境宽,坦然面对做榜样

2002年,在张卫华被诊断出肝右后叶小囊肿及风湿性心脏病后的一年,妻子也被诊断出患了乳腺癌,除了坚强面对夫妻俩别无选择,前半辈子的积蓄也因这两场大病所剩无几,还要维持儿子在临沧高等师范五年制专科班的学业,无奈之下,夫妻二人相继放弃了后续的住院治疗。为了省下更多的钱给妻子用药,张卫华则总是自己到附近的药店买上一点药来“克服”。

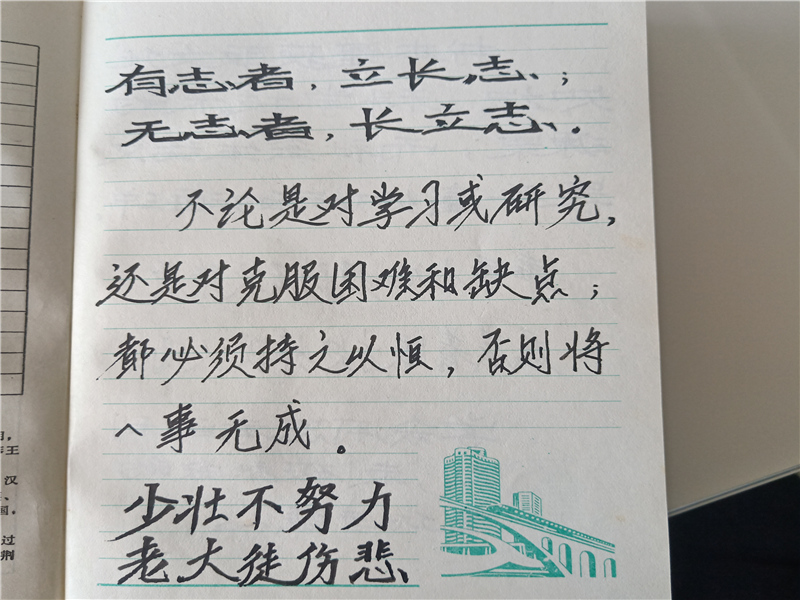

对于病妻张卫华只能是看在眼里,痛在心上,他隐藏起自己的身体和心理上的痛苦,强硬的支撑着这个家。可能在这期间,他已经预感到了什么,夜晚病榻前台灯亮着,他特别想为自己的儿子留下点什么念想,这位平日里的严父拿出笔记本,平静温柔的一字一句为儿子写下今后将要代替自己陪伴儿子成长的话,“有志之人立长志,无志之人常立志”“要尊敬老师,团结同学,友好相处,互帮互学”“要学会适应各种环境,能够独立自主,自律自强,脚踏实地,奋发向上”…短短的几页纸浓缩成了给儿子一生的爱。2007年3月5日,张卫华在法庭留下了他最后的足迹,他的一生就这样草草收尾,没有轰轰烈烈,没有惊天动地…

张卫华去世以后,法院上下都深感惋惜,大寨法庭庭长张学文说到:“老张把法庭当作自己的家,里里外外料理得清清秀秀,有条有理,他这一走,是我们法庭、是法院的重大损失啊!”

得到张卫华无偿扶助十多年的大寨村大路组七旬老人刘发英得知张法官去世,痛哭流涕,她哽咽着说到:“小张与我非亲非故,但待我如亲人,敬我做长辈。我经常得到他的帮助,每逢过年过节他总是要捎上糕点和水果,我病了他总是要抽空上门问寒问暖,有什么困难他尽全力帮我,他可真真是个好人啊!” 张卫华对自己做的好事从未张扬, 扶助老人的事连妻子也是在他过世后才得知,他就是这样长期默默无闻地奉献着自己的爱心,不图回报。

“对事业有事业心、对长辈有孝心、对妻子儿女有爱心、对同志有同情心、对自己有自尊心、对党有忠心”是张卫华笔记本第一页的题字,他用了自己的一生去践行!俗话说:“金杯银杯不如群众的口碑、金奖银奖不如群众的夸奖”,张卫华这一生一直都在做着平凡的事,在他平凡的岗位上坚守让平凡的事变得更加有意义,收获了群众的爱戴,同事的钦佩。作家三毛曾言:“平凡简单,安于平凡,真不简单。”人这一生,真正的伟大在于平凡,真正的崇高在于普通,从普通中显示特殊,从平凡中显示伟大。张卫华就是这样,一生坚守平凡,却给人以奋进,给人以刚毅,他用炙热的如钢铁般的灵魂感染着身边的每一个人。

张卫华—“百姓法官千古留芳沧江法魂永驻,一尘不染两袖清风浩然正气长存。” (陈永明 李晓翔 段珊珊 )