改革开放40年来,伴随着保山公安一起成长变化的,还有我们的每一位公安民警。今天,我们一起来聆听王小平局长为我们讲述那些过去的事儿,一起感受改革开放40年来的巨大变化。

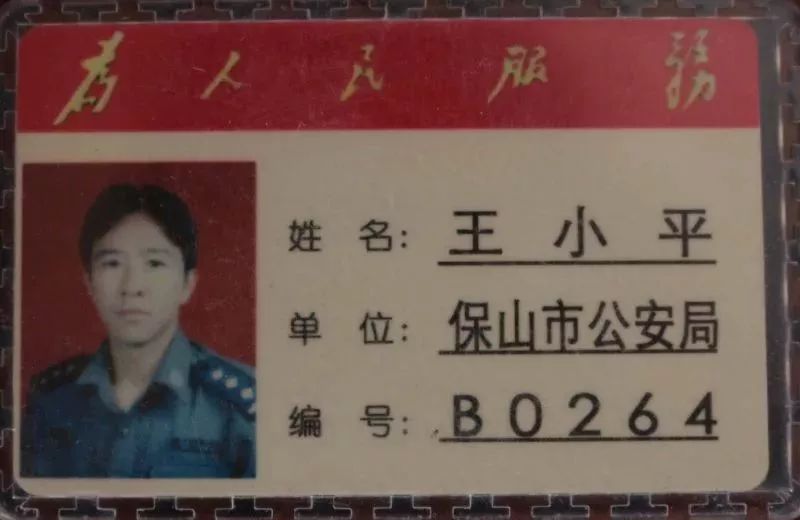

王小平,男,1970年出生,1993年参加工作,现为保山市公安局工贸园区分局局长。他先后荣获“严打”集中统一行动先进个人、扑灭森林火灾先进个人、全省公安机关“三项教育”活动组织工作先进个人、优秀党务工作者等荣誉。

一身警服 无悔青春

“我在改革开放初期从警,如今已经在公安队伍工作26年,亲身感受到了在改革开放大潮中,基层民警工作、生活的点滴变化。回首这些年为改革开放保驾护航的日子,往昔如昨,历历在目。”王小平说。

上世纪九十年代,大学英语专业毕业的王小平来到施甸县公安局保场派出所工作,从此与公安结下不解之缘。从警26年,他从一名山区派出所社区民警成长为公安局长,用青春和热血追逐着警察梦,将警察情深深镌刻在记忆深处。

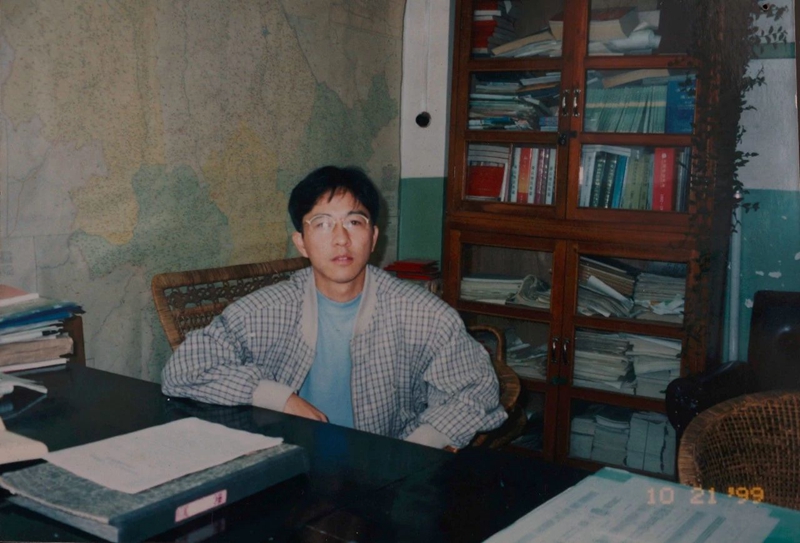

那时的公安物质条件极度匮乏,办公条件与现在不能同日而语。老式砖瓦房,没有电脑,没有汽车,交通工具是一辆春花牌轻便自行车,骑上去“咯吱咯吱”的响,可就是这样的自行车,伴随他走过了人生的最美年华。

由于条件落后,执法办案、拟写文稿、询问笔录全都要手写,工作量大、任务繁重,但只要有任务,就必须保质保量地按时完成。有时候忙起来,一天只吃一顿饭,工作到深夜更是家常便饭。所有的苦与乐,也只有经历过的人才能体会,正因那些“苦”经历,让他感受到了前所未有的幸福和愉悦,更不后悔当初穿上这身警服。

不畏艰难 敢于挑战

物质上的匮乏容易克服,但精神上的匮乏才是最大的挑战。从警26年来,他换过许多岗位,而大多数岗位对他而言都是陌生的。现在通讯网络发达了,不懂的问题,只要上个网或打个电话请教都能解决,他刚参加工作的时候,遇到不懂的问题只能自己摸索,自己钻研。

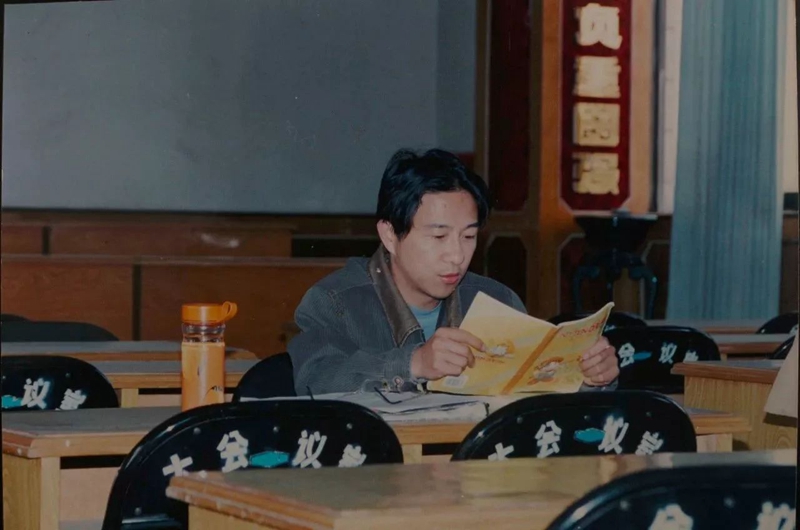

记得刚刚调入地区公安局技侦支队任内勤时,省公安厅配发了一台电脑,但如何操作和使用他都一无所知,只能把它当“宝”一样的紧锁(当时为这台电脑安装了防盗门、防盗窗、防静电地板)。为了尽快将这个“宝”玩转,他天天守在机房里钻研,偶尔有懂的同事过来,就抓紧机会请教。没有人教的时候,就买相关书籍研究,夜以继日地“啃”,废寝忘食地“钻”。渐渐地,他从一个茫然无措的“白丁”成为了“行家里手”,如今,有闲暇时间他也不忘学习,每年还在各类报刊杂志刊发署名文章,他还提醒年轻民警们——勤学习、善学习、多学习。

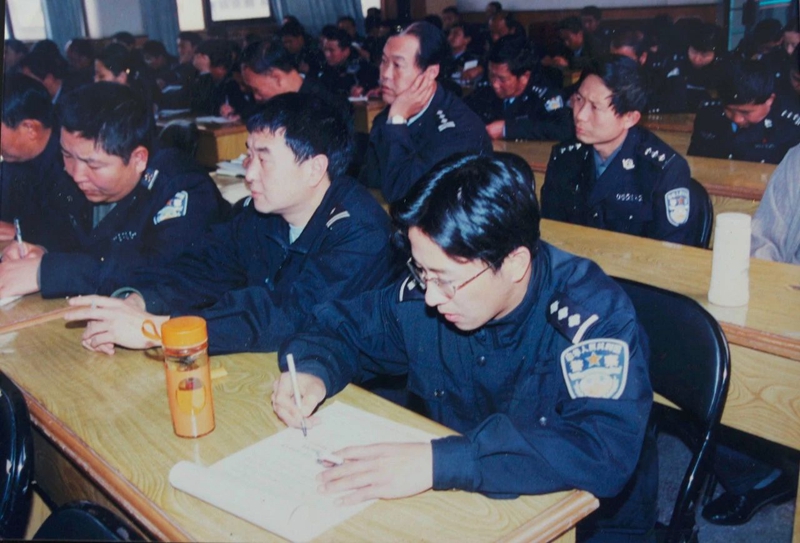

时代变迁 信念不变

伴随着改革开放,公安工作有了翻天覆地的变化,许多以前需要花费大量人工的信息,现在只要轻点鼠标,就可以呈现在你的面前,科技强警大大地提高了工作效率,而各种各样新式武器、装备也使得公安队伍的战斗力得到了显著的提升。但无论怎么变,“人民公安为人民”的信念一直在警队中延续着。一路走来,王小平同志从风华正茂的青春年华走到知天命之年,他用青春奉献警营,始终秉承爱岗敬业、热情为民的良好风尚,他把“人民公安为人民”的真谛理解得更透彻。

情到深处,他打开抽屉拿出了一个精致的铁盒,里面珍藏着一些老照片还有一封有些泛黄的感谢信,他便给我讲起了故事。那时的他正在派出所值班,一位步履阑珊的老太太来到派出所向他哭诉:我的两个儿子打起来了,麻烦“政府”帮忙解决。王小平连忙放下手中工作,一路跟随老太太到其家中,经详细了解,原来老太太的两个儿子姓杨,都是年近花甲之人了,因长期的土地纠纷,兄弟俩不相往来,还时常吵闹。为了帮助杨某兄弟解开“疙瘩”,王小平便三天两头往杨某兄弟家跑,每次他都是晓之以理、动之以情。经过半个月的来回奔波,兄弟俩30多年的纠纷终于得以化解。

从警26年,仿佛就在一瞬间。公安工作是艰苦而光荣的,不像小说和电视中描绘的那样威风凛凛,一代代人民警察,为了人民公安事业奉献出了毕生的精力,甚至是生命。但即便如此,他们也从未后悔成为一名人民警察。(保山警方)